孫亮、李進雙個展:在變動與追問中對藝術持續考察

正如約翰·伯格所言,“觀看先于語言”,“正是觀看確立了我們在周圍世界的地位;我們用語言解釋那個世界,可是語言并不能抹殺我們處于該世界包圍之中這一事實。我們見到的與我們知道的,二者的關系并未被澄清。”誠然,“觀看先于語言”,但觀看事物的方式,無疑受到知識結構與信仰的影響。我們的視線總是在忙碌游弋,總是在作出選擇,總是將事物放在其鏈條之中,從而構建出“我們”及“我們周圍的世界”。

換言之,我們的觀看之道是游移與變動著的。只有恰恰處在縱向與橫向的歷史焦點上,它才生發出其獨特的意義,才決定著所謂的精準的語言。而這種語言在透射著我們的觀看之道的同時,又在無休止的對它進行著修正。而關于藝術又何嘗不是一種游弋與變動呢?是以一種古典的審美的維度,一種歷史、時間意義上的考察,還是一種作為“事件”的“藝術”的定義抑或社會實踐、個人情感層面的爬梳?也正是在不停的追問中,藝術不斷轉換著角色,也在不斷的讓我們得以重新審視并反思著當下的現實。

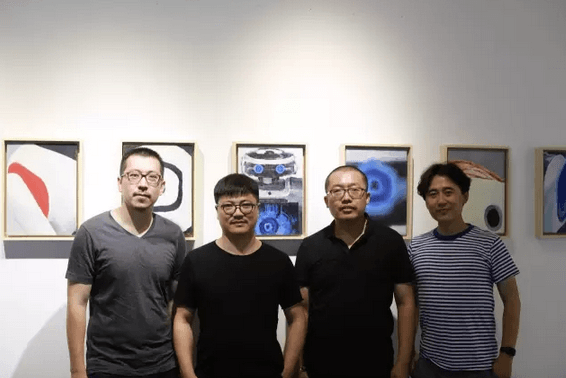

在我個人看來,藝術家孫亮與李進正是用他們游弋著的“觀看之道”,在窺視并反觀著周圍的世界。

孫亮對于藝術的理解基于他具有藝術氣質的大膽的思考:

1、個體的思考維度已經無法與高速改變中的世界相對稱;

2、科技對生活的改變日新月異,很多傳統行業會在這次變革中蛻變,走向一個未知的領域;

3、藝術家要面對、參與并審視這次變革;

4、在這次偉大的“混戰”中,會誕生新藝術;

5、未來的美術館、博物館或許不只陳列歷史上偉大幽靈的人生,而更多地展示給人類生活帶來意想不到變化的智能科技的“人生”。

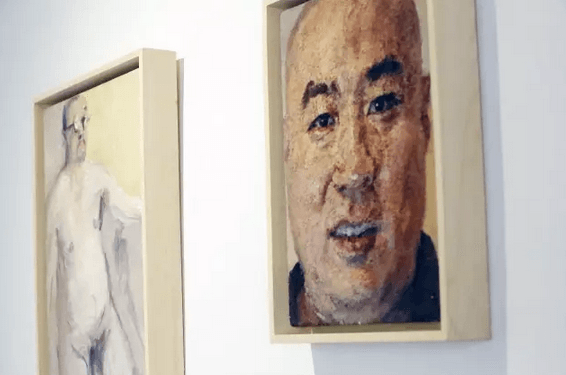

而他的創作正是在這一思考維度上展開的。孫亮的作品大致分為人物與科技兩個系列。這些看似單純的作品透射出的是他對于生活、政治、綠色、科技的關注以及對當下現實生活的敏感。在我看來,孫亮的創作有以下幾個方面的內涵。其一,他對周圍世界直觀的描繪,這一批作品以他寫生為主,他在主觀與客觀,小我與大我之中去探討語言與觀看之間的某種契合度,作品《孫亮》中書寫的并不僅僅是其自身,更是將自己置于一種境遇之中,感受著來自外在的及自身的對抗;其二,是他對周圍“熟知”世界的勾勒,主要表現在他對導師展望等非常熟悉的身邊人的創作。此刻,對象已不僅僅是對象,是其與藝術家及周圍世界的一種關聯,是形之外對精神的一種追問;其三,時事人物是孫亮關注的另一群體,包括作品“石油美元”系列,他對難民、對非洲人民、對血腥、對中東戰爭的描繪,使其從一個純技法手藝者的藝術家的稱謂中抽離出來,他顯然找到了自己所要表達的對象及方向。

在我看來,“神獸系列”、“機器人系列”及“綠能系列”無疑是藝術家基于上述實踐的一種在藝術表達上的高度的抽離。孫亮的“神獸系列”也可以算是他創作的一個轉折點,神獸是一種權威,這種權威就在我們眼前但卻觸手不及,或者說是一種可以被近距離的觀看但卻永遠不能逾越的幽靈,神獸系列不僅是一種寓意,一種對信仰、權威、權力的當代質疑,更是對周邊世界的敏感與脆弱的感知。在孫亮看來,神獸雖然可能決定著過去,而未來世界卻是被科技所改變著的。正是在這個意義上,引發出他最近所探索的另一個系列,即“機器人系列”。在他看來,英雄是一個代表,象征著一種特定的群體,他們是人群中的權威者,而在未來,機器人的世界無疑是強大的,科技改變現實、改變未來,不論你如何質疑,但它已經深深根植于我們的生活中,改變著“我們”及“我們周圍的世界”。科技的突飛猛進給我們帶來的另外一個困惑就是對原生態的破壞,新興產業的發展往往以對自然的傷害作為其代價的。而孫亮的風景作品,如“綠能系列”,則明顯透露出他對“綠色能源”的熱情,這一點不僅僅是其繪畫語言的一種需要,同時也是他對于綠色可再生、可持續資源的一種思考。

孫亮正是在不停的“觀看”之中,變換著不同的“語言”,進而用他獨特的方式,觸摸并感知著這個變動著的世界。相較于孫亮更多使用繪畫語言不同,李進的“語言”自身就是與科技捆綁著的,相較于孫亮對周圍景觀,對現實語境的外在深入關注不同,李進更多的是一種經由歲月洗禮而對內心生命的一種觀照或反思。

近幾年中,李進一直在進行著一種重要的藝術計劃抑或藝術實驗,即《我的/你的一分鐘》系列創作,在這一系列作品中,他將生活中的某些片段以一分鐘為單位,用手機進行了隨機采集,再對這些“平淡無奇”的片段進行整理,如果按隨機采集每天一分鐘為創作方式,藝術家感言,往后的日子最多也只能收集“一萬多個片段”。

在我個人看來,李進的創作首先提出“作品”與“文本”的關系問題,正是在對這些“無意義”的“時間片段”進行分類及處理的過程中,這些片段已經脫離了曾經的“記憶”:“只要進行播放,它自己則作為一段‘影像本身’,獨立占據著‘自己’的時間,展示著那屬于‘自己’的內容”。換言之,脫離記憶的“影像本身”所給我們帶來的思考可能遠遠超過我們對影像的創作過程,一件“作品”當它脫離母體成為“文本”的時候,對他的闡釋無疑超出我們曾一貫認為的意義空間。

對于“時間”概念的重新思考是李進作品又一特征。一般情況下提到“時間”,直觀感知上時間可能是“平行于”我們身體而持續存在的某種概念;但在現實生活中的世界,時間并不能“獨立的”存在,而是經由著無數個時間點對應著無數的“畫面”在持續發生,《丈夫》《女兒》《妻子》,《水庫》《瀑布》《湖泊》,《玩鳥》《玩狗》《玩龍》,《計數》《抓癢》《項鏈》,這一系列毫無關聯的事物,在李進這里被賦予新的且更為深刻的意義。

李進的創作正是對“時間”的一次偶然性思考,在這些經過處理的記憶片段中,“原本某些所沒被關注的細節會不斷涌現”,而一些當初只是手機無意倒置所攝的片段,現在看來,似乎與當初的記憶毫無關聯。這不是對記憶的消解,而是對我們以往記憶經驗與我們當下生命體驗的強烈的反思之旅。

李進正是在這樣一種“觀看”之道中體悟并對當下展開思考。而他在創作的過程中不斷的尋找著事物之間的關聯,尋找著一種重新介入生活的“場景再造”。“而事實上,這一切影像的背后可能真的毫無意義,伴隨著那些毫無差別每一分鐘所流淌的,只是你我生命的短暫痕跡……”這仿佛又回到我們對人、對生命、對本質的終極追問之中。

“觀看之道”是多維的,我們見到的與我們知道的,二者的關系從未也不可能被澄清。孫亮和李進二位藝術家正是在不斷的變動與追問中,展開他們對于歷史與未來、現實與藝術的持續考察……

責編:xwxw

免責聲明:

凡本站及其子站注明“國際空港信息網”的稿件,其版權屬于國際空港信息網及其子站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網”。其他均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內容僅供參考,新聞糾錯 airportsnews@126.com

- 上一篇:魏傳忠:每個書法家要爭做傳統文化的傳承人

- 下一篇:返回列表