做好 “三門功課” 順利通過安檢

隨著“十一”黃金周的臨近,乘機旅客的數(shù)量不斷增多。為給出行旅客提供方便、快捷、安全、高效的安檢服務,確保每位旅客都能擁有一段舒適便捷的旅程,機場安檢提醒廣大旅客朋友,提前做好以下“三門功課”,以便順利通過機場安檢。

【證件篇】

乘坐飛機出行,無論是辦理登機手續(xù),還是接受安全檢查,身份證都是必備之物。然而,在熙熙攘攘的旅客大軍中,總有一些人因為自身的疏忽在身份證的攜帶、保管上出現(xiàn)一些問題,引起不小的麻煩。那么,在日常乘機過程中,與身份證有關的麻煩事都有哪些呢?如果遇到類似的情況,旅客應該采取哪些措施,以保證順利乘機出行?

身份證破損、丟失或被盜

由于二代身份證和一代身份證的材質不同,二代身份證較易折斷或者破損,而破損的身份證是不能作為有效乘機證件使用的。同樣,旅客也常常遇到身份證丟失或被盜情況。日前,一位旅客在乘機前身份證不慎遺失,為了能及時趕上飛機,該旅客在前往機場途中致電安檢部門詢問解決方案,安檢人員詢問其是否攜帶有其他有效證件,幸好該旅客攜帶了港澳通行證才得以順利登機。

使用其他無效身份證件

在接受安檢時,有些旅客將駕駛證或社保卡當做有效乘機證件。前幾日,安檢員小陳就遇到了這樣一位旅客。當天10時,旅客李先生因著急趕飛機,竟將身份證忘在了家里。當接受安全檢查時,他將登機牌和社保卡遞給安檢員小陳。小陳告訴該旅客,社保卡不能作為有效證件乘坐飛機,如果沒有其他有效證件,可以前往機場公安機關開具臨時乘機證明。最終,李先生在安檢人員的幫助下,開具了臨時乘機證明才順利登機。

證件照片和本人相貌

有較大差異

整容已經(jīng)被現(xiàn)代人,尤其是年輕女性所接受。有的旅客通過這種方式留住了青春,卻在通過機場安檢時耽誤了時間,甚至被拒絕登機。上個月,當做完整容手術的徐女士準備在廣州機場搭乘航班去往上海時,由于證件照片和本人相貌差異較大而被認為是冒用他人證件,拒絕其登機。在提交了醫(yī)院手術病歷等材料并經(jīng)安檢人員核實后,徐女士才得以登機。

哪些證件屬于有效乘機證件

除身份證外,還有哪些證件是可以作為有效乘機證件的?中國民用航空局規(guī)定,除身份證外,旅客可憑借軍官證、武警警官證、士兵證、軍隊學員證、軍隊文職干部證、軍隊離退休干部證和軍隊職工證,以及護照、港澳通行證辦理登機。如身份證丟失,可由本人戶口所在地的公安機關出具臨時身份證明;如身份證在戶口所在地以外被盜或丟失的,憑發(fā)案地、報失地公安機關出具的臨時身份證明即可登機。16歲以下的未成年人,可憑其學生證、戶口簿或者戶口所在地公安機關出具的身份證明登機。

而對于整過容的旅客,應及時更換身份證和護照照片。如果需要到國外做手術,應該請美容院或者整容機構出具相關證明。

【行李篇】

行李是每位出行旅客必須攜帶的,但是如何不讓行李耽誤行程呢?

在機場值機柜臺處,經(jīng)常會看到有些旅客因為托運行李超重而一件件地從箱子中取出過重的東西。同時,在他們的身后經(jīng)常站有一長隊旅客正在焦急地等待值機。這不僅給自己的旅程帶來很多麻煩,也耽誤了其他旅客的寶貴時間。所以,旅客朋友們在去往機場前就應確認自己的行李是否在航空公司免費托運重量范圍內。國內航空公司免費托運行李重量的規(guī)定為:經(jīng)濟艙20公斤,公務艙30公斤,頭等艙40公斤,體積不得超過40厘米×60厘米×100厘米,超重每公斤按經(jīng)濟艙票價的1.5%收取逾重費。

雖然航空公司有明確的托運行李重量限制,但外出旅游、探親的部分旅客行李難免超重。為了躲避交納逾重費,有些旅客便想出讓其他旅客代替其托運行李的辦法。有這種想法的旅客需要注意了。民航有關法律法規(guī)明確規(guī)定,為確保航空安全,旅客在乘機時,只允許攜帶自己的行李,不能幫他人托運或者攜帶行李,以防止某些不法分子借機托運毒品、易燃易爆等危險物品。如果有旅客讓他人或幫助他人托運行李,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)是要受到處罰的。

充電寶、鋰電池、火種

和液態(tài)物品的限量

時下,視為備用鋰電池的充電寶成為了出行必備之物。為了確保航空安全,8月7日,民航局下發(fā)《關于民航旅客攜帶“充電寶”乘機規(guī)定的公告》明確規(guī)定,乘機旅客以自用為原則,禁止托運且嚴禁攜帶額定能量超過160瓦特小時的充電寶,嚴禁攜帶未標明額定能量且未能通過標注的其他參數(shù)計算得出額定能量的充電寶;旅客不得在飛行過程中使用充電寶給電子設備充電。對于有啟動開關的充電寶,在飛行過程中應始終關閉。

在旅客所有攜帶的物品中,鋰電池是比較特殊的,因為鋰電池是不能放在托運行李中的。民航相關法規(guī)規(guī)定,額定能量值小于100瓦特小時的鋰電池可以隨身攜帶;而額定能量值在100瓦特小時~160瓦特小時的鋰電池必須經(jīng)過航空公司批準同意并開具放行單,才可以隨身攜帶,且經(jīng)航空公司批準的100瓦特小時~160瓦特小時的備用鋰電池只能攜帶兩塊;額定能量值在160瓦特小時以上的鋰電池是不能攜帶和辦理托運手續(xù)的。

同時,根據(jù)民航局關于火種、液態(tài)物品攜帶的規(guī)定,旅客在乘機時禁止攜帶或者托運火種(打火機、火柴、電子點煙器等),液態(tài)物品只可攜帶少量旅行自用的化妝品(洗發(fā)液、沐浴液除外),每種化妝品限帶一件,其容器容積不得超過100毫升,并應置于獨立袋內,接受開瓶檢查。其他液態(tài)物品如礦泉水、酒、糖漿、燕窩、隱形眼鏡藥水、營養(yǎng)口服液等均需要辦理托運。在托運酒類物品時,其酒精度應在70度以下,70度以上的不能托運。

避免行李破損、

錯拿的技巧

行李安全是旅客非常關心的問題。為了減少托運行李破損、錯拿、丟失等情況的出現(xiàn),首先,旅客在辦理托運行李時,托運行李必須包裝好、鎖扣完好、捆扎牢固,不要將兩件以上的包件捆為一件,不要用竹籃、網(wǎng)兜、草繩、編織袋等易破損的物品作為外包裝物。這樣做是為了保證行李能承受一定壓力,使其在托運過程中不易破損。其次,旅客要為托運的旅行箱、旅行袋和手提包等上鎖,以免在托運過程中出現(xiàn)盜竊現(xiàn)象。最后,在辦理行李托運手續(xù)時,最好查看一下航空公司工作人員填寫的行李牌是否準確寫明了目的地,避免行李被運送到其他航班上。此外,由于很多行李箱外表非常相似甚至相同,為了降低拿錯的概率,最好選擇顏色、款式、圖案易于辨別的行李箱,或在行李箱上貼上一些特殊的貼紙。如果到達目的地后,發(fā)現(xiàn)托運行李丟失,旅客應及時聯(lián)系到達機場行李查詢處,工作人員會通過系統(tǒng)查詢行李的去向,以便及時有效地解決問題。

如何順利托運寵物

如果想托運寵物,旅客應在購票時提出,并提供動物檢疫證明,經(jīng)承運人同意方可托運。裝運寵物的籠子必須牢固,且要有一定的透氣孔,籠底還要有托盤和吸水材料,避免寵物的糞便溢出,污損其他旅客的行李。寵物以及其容器的重量要按逾重行李費的標準單獨收費。

但要特別說明的是,上述所說的寵物是指家庭飼養(yǎng)的狗、貓、鳥或者其他玩賞寵物。國家保護的野生動物和具有攻擊性的動物如蛇類等,不能作為托運行李運輸。

托運易碎物品須注意

托運易碎物品是有風險的。因為如果沒有采取保護措施,易碎物品在托運過程中的破損率是很高的。那么,旅客在托運易碎物品前應該做哪些準備工作呢?首先,要進行打包,并在箱子內裝入一些防護泡沫,以減少飛機在起飛、降落時的壓力變化對托運行李造成物理影響。然后,在辦理手續(xù)時,須提前告知工作人員,以便其提前貼好易碎標簽提示搬運人員。

【安檢篇】

準備好證件和行李的旅客,便可以來到安檢現(xiàn)場接受檢查了。安全檢查分為驗證、前傳引導、人身檢查和行李物品檢查。

驗證

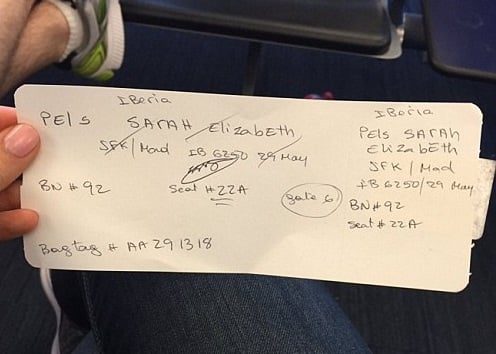

來到驗證崗位前,旅客應當準備好自己的有效乘機證件和登機牌,在候檢區(qū)域的一米黃線外等候,以便安檢人員順利完成證件、登機牌的核對和拍照等工作。切勿在候檢時催促、喧嘩,使安檢人員既要做好檢查工作,又要維持現(xiàn)場秩序,進而降低安檢的質量和效率。

前傳引導

前傳引導人員的工作職責是提醒旅客拿出相應的物品,并協(xié)助旅客將行李按照規(guī)定放到安檢機器上接受檢查。在前傳引導位置,旅客應當將隨身攜帶的電腦、iPad、充電寶、鑰匙、手機等物品取出,穿有高腰鞋、厚底鞋、靴子等的旅客需要脫鞋接受檢查。這樣既可以使旅客更快地通過安全檢查,又能保障安檢的工作質量。

人身檢查

在人身檢查崗位,有些旅客在沒有接受檢查時便慌忙伸手取回自己的行李,有些旅客甚至將手伸進安檢機器內。這樣不僅會減慢廣大旅客的安檢速度,而且還會因X射線對自身造成不必要的傷害。在通過人身檢查時,有些抱有僥幸心理的旅客將違禁品藏匿在身上。這樣不僅會給空防安全帶來隱患,還可能因為故意藏匿違禁品而耽誤自己的行程。

行李檢查

在行李檢查過程中,禁止攜帶玩具蛇等可能引起恐慌的玩具,禁止攜帶榴蓮等有異味的物品。旅客應保持平和心態(tài),積極配合安檢人員做好檢查工作,切勿心浮氣躁。在檢查完畢后,應當及時收拾好自身攜帶的物品,尤其是錢包、身份證、登機牌等物品,切勿因一時疏忽將物品遺留在安檢現(xiàn)場,從而因返回領取而耽誤自己的寶貴時間。

責編:xwxw

免責聲明:

凡本站及其子站注明“國際空港信息網(wǎng)”的稿件,其版權屬于國際空港信息網(wǎng)及其子站所有。其他媒體、網(wǎng)站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網(wǎng)”。其他均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網(wǎng)站或個人轉載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內容僅供參考,新聞糾錯 [email protected]