商飛揭秘大飛機“2.5G精神”,第二架C919飛機正組裝

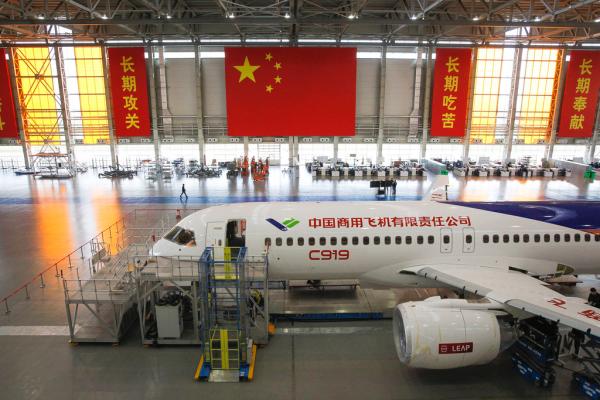

2015年12月8日,上海市浦東新區祝橋鎮,中國商飛總裝制造基地,工人正在C919車間內檢查裝配。 澎湃新聞記者 高征 圖

入冬的申城,在刺骨的寒風和陰雨中,大飛機研制進展喜訊不斷。

11月2日,中國自主研制的C919大型客機首架機正式總裝下線。

27天后,同樣由中國自主研制的首架噴氣式支線客機ARJ21交付首家用戶——成都航空公司,即將于明年開啟航線運營的全新旅程。

作為C919的“探路石”,ARJ21歷經長達11年又3個月的適航審查、超過6年的試驗試飛,成為中國首款按照國際民航規章研制的客機,幾乎每一項工作都在填補中國商用飛機研制領域的空白,對C919未來將進行的適航審查提供了寶貴的經驗和財富。

“我們商飛承擔的任務就像數字電路,只有1和0,要么失敗要么成功,沒有終結的過程。”ARJ21新支線項目副總指揮郭博智對澎湃新聞記者(www.thepaper.cn)說,“我們雖然發展晚,起步低,但要一步走到頭,與巨人競爭。”

在此背后,是中國商飛公司超過9600位員工的努力,其中,更有七成以上員工是“80后”。在他們身上,涌現了諸如ARJ21飛機“2.5G靜力試驗失敗事件”后反敗為勝的事例,“哪里跌倒哪里爬起”的“2.5G精神”,在公司內被樹為模范。

從ARJ21到C919,這支令國外同行驚訝的“最年輕團隊”,創造了幾項“中國大飛機研制之最”:與國外技術相差40年的最艱難起步,最長的試驗試飛時間,最多的極限載荷試驗,最細致的客戶服務優化,直到接近最佳經濟安全性能……中國大飛機擦亮了“中國智造”的牌子。

最艱難的斷代起步

在中國商飛公司位于浦東的總裝線車間內,第二架C919飛機還在緊張地組裝中。數十名飛機工程師、技師、質量管理人員各就其位,看似“稚嫩”的面孔,在總裝線上游刃有余,他們忙碌的身影讓整個工廠都顯得朝氣蓬勃。

一名商飛內部的管理人員對澎湃新聞表示,在中國商飛公司,35歲以下的年輕人占74.2%,近年來還有很多“90后”的新進人員,他們大多來自民航“三大校”——北京航空航天大學、南京航空航天大學、西北工業大學——以及一些985院校相關專業的本科和碩士畢業生。正是這支年輕的隊伍,撐起了中國大飛機設計與制造的半壁江山。

而這道獨特的青春風景線背后,卻是中國民機研發領域空白30年、人才斷檔一代人的尷尬事實。

上世紀70年代,我國首次自行研制大型噴氣式客機運-10,但到了80年代項目下馬。ARJ21新支線飛機項目督查組成員劉乾酉親歷了這段歷史,“幾十年沒有研制飛機型號,年輕人全部跑光了,從事各行各業的工作,隊伍潰不成軍。”

而同一時期,1970年成立的空中客車公司研發出的經典機型A320,在1988年成功投入運營,最終打破波音公司對商業航空的壟斷,在30年內迅速崛起,構成了民機市場波音-空客兩巨頭壟斷的格局。

ARJ21飛機前副總設計師周濟生此前在接受媒體采訪時表示,運-10與當時的國際一流水平相差不過10年,但現在中國商業飛機研制與國際一流水平已經相差40到50年。

2000年2月,國務院決定發展具有自主知識產權的ARJ21新支線飛機項目。2002年成立項目公司——中航商用飛機有限公司,確定了19家一流的國外發動機和機載系統供應商作為合作伙伴,與先鋒用戶簽訂購機協議。2007年12月21日,ARJ21實現總裝下線。

2008年5月,在大型飛機項目列入國家中長期科技規劃16個重大專項之一的背景下,中國商用飛機有限責任公司在上海揭牌成立,承擔ARJ21任務的中航商飛整體并入。經過半年的論證,C919項目也正式啟動。

“我們是一群爺爺輩帶著一群孫子輩,干國產的大飛機。”2007年,劉乾酉從中航商飛副總經理的崗位上退休,很快又被返聘為ARJ21督察組成員。他對澎湃新聞記者感慨,大飛機項目重啟時,運-10當年的很多技術骨干已經幾十年沒有在一線從事研制工作,“知識結構老化,一切都得從頭開始。”

劉乾酉說,雖然中國已經成為全球重要的大飛機制造基地之一,但中國自主設計大飛機的重要意義怎么說也不為過,因為只有擁有自主知識產權才能主導經營權。

他以親身經歷舉例稱,當年麥道公司和上飛合作生產麥道-90,但最后麥道公司被波音公司收購,終止生產計劃。“中國制造廠承擔了70%的工作量,但是產權是人家的,說終止合同就終止合同,眼睜睜看著幾千工人下崗,結果很悲慘”。

他認為,成為飛機主制造商就像樹立了一面大旗,只有這樣才能在全世界“招兵買馬”。不能用舊觀念所認為的一切都是國產才是“國產大飛機”,而應該看在生產制造中的主導權在誰手里。

最佳經濟安全性能

然而,時至今日,民間和網絡輿論仍有不少針對中國大飛機“自主知識產權”含金量的質疑,認為中國大飛機是“攢”出來的組裝貨,“只有殼子”。

其實,商飛公司采用的正是國際通行的“主制造商-供應商”模式。

郭博智解釋稱,“在全球民用航空領域,主制造商是沒有國產化概念的。”他舉例道,比如波音公司的飛機部件很多就在中國國內生產,空客、龐巴迪、安博威等公司對部件的態度都是誰做得好用誰的。

繼ARJ21與19家國際供應商合作后,C919項目也面向全球公開招標,選定了17家國際供應商,并且更進一步,促成了這些供應商與中航工業等成立了16家合資企業。

“民用飛機提國產化,對國際銷售反而有負面影響。但我們有責任拉動國內機載設備供應商成長。”郭博智說,商飛公司已經并將持續做類似工作,“以后不排除哪架飛機出來,直接讓國產供應商跟我們在一個飛機上試驗,只要通過適航程序,以后就選你的設備。”

郭博智說,由于以前民機沒有需求,企業缺乏研究,小到艙門的密封件和機上的鉚釘,目前都還達不到采購標準,只能從國外采購。大飛機“國產化”的目的正是推動國內產業發展和工業水平的進步。

“舉全國之力,聚全球之智”,是中國大飛機發展的口號。郭博智打了個比喻,“要充分選擇全世界的好產品,就像把散落在全球的一顆顆珍珠挑揀回來串成一串項鏈,如果珍珠有一顆不好,那么整串珍珠項鏈就不好。”

事實上,要把“珍珠項鏈”串起來并不是容易的事。多位商飛公司員工告訴澎湃新聞記者,設計、總裝和系統集成才是核心能力。

“大飛機的設計生產不是簡單地把別人的東西買來裝上,而是要基于需求層層分解,在頂層架構上重新設計,才能得到最終的成果。”郭博智說,“許多外形上看不見的改變才是最難的。”

其中,最核心之一的設計是機翼的超臨界翼型設計,“從翼根到翼梢,每個橫截面都不一樣。”郭博智介紹,商飛公司找來全國各大院校、研究所,上百家機構做翼型研究,幾十家做機翼分析,盡可能將飛行阻力降到最低,減少發動機油耗。

一體化發動機吊掛設計也是C919的驕傲所在。它不僅是完全的自主知識產權,更是國外客機都未曾使用的技術。

吊掛和發動機短艙一體,意味著發動機所需的控制部件,包括其他附屬設備都要完全放進短小的一體化結構中,需要對內部空間縝密的計算和利用,防止出現故障和過熱等情況。

相比國外型號,這一設計能使飛行阻力減少好幾個百分點,配合新型機翼,再加上CFM國際的LEAP-1C發動機本就比市面上現有型號油耗低15%,整機相比國外現役民航客機的經濟性明顯高出一籌,這也是C919最大的技術競爭力。

此外,C919一體化發動機吊掛采用的應急斷離技術,能在緊急迫降時降低人員傷亡概率,也是國外民航機都很少應用的技術。它要求發動機吊艙和機翼之間用斷離銷連接,保證吊艙在接地時瞬間脫落,不會撕裂機翼特別是機翼內油箱而產生更危險的后果。

據上飛院結構設計研究部短艙吊掛室主任叢昊介紹,由于沒有成熟經驗,整個流程完全要靠自己去摸索。為此上飛院成立了攻關組、依靠大量設計計算和上千次的試驗模擬,終于確定了這個既要能夠在飛行時保證足夠強度不脫落,又要能夠在接地時瞬間斷開的斷離銷的材料選擇和工藝設計。

“為了同時滿足安全性的下限和上限,對斷離銷的材料特性要求非常穩定,熱處理要求很高。”叢昊表示,未來還有計劃將這項技術推廣應用到起落架和襟翼副翼上,使得即使它們在迫降時的位置會破壞飛行安全,也能夠在接地時脫落以降低附帶損害。

為了快速整合這些來自國內多個航空主機廠生產的機體零部件,商飛人可謂不辭辛苦。

一般來說一架新研發飛機的總裝往往需要耗時2-3年。而C919不到一年總裝下線工作就完成了,困難可想而知。

叢昊說,為了搶時間搶進度,“總裝線基本保障全員,現場人停工作不停,保持24小時工作。”

在總裝現場,中國工程師和一線工人們的智慧,多次讓外國供應商折服。一些國外工程師兩天兩夜不知道應該如何安裝的部件,在商飛聘請的老師傅的“土辦法”下,一晚上就搞定了。

最長試驗試飛時間

300項驗證試驗、285個表明符合性試飛科目、32本試飛大綱以及厚度高達30米的3418份符合性驗證報告……

經過長達11年又3個月的適航審查、超過6年的試驗試飛,2014年12月30日,商飛公司終于取得了中國民航頒發的ARJ21-700飛機型號合格證(TC)。

這對于即將進入適航驗證程序的C919,無疑也是趟出了一條路。在規章驗證下,C919的安全性能夠保證同樣出色。

“適航證就是安全證明。雖然ARJ21現在還沒有獲得美國FAA認證,但它通過的中國民航CCAR25部認證就是FAA的中文版,認證過程中FAA也一直在進行“影子審查”(即審查中國民航局方是否具備適航審查能力),所以ARJ21的安全性是完全符合國際標準的。”郭博智說。

根據此前媒體的披露,由于ARJ21是民航嚴格按照CCAR25部審查的項目,因此為確保審查的嚴格性和驗證的充分性,局方試飛科目數量達到申請人表明符合性試飛數量的80%,大大超過了國際上30%的比例。

一架民航客機在投入運營前,要經過極為嚴格甚至嚴苛的測試,以便確保在投入使用的近8萬小時的壽命里出現事故的概率降到一百億分之一。

試飛團隊的任務便是在任何日常飛行幾乎不可能出現的嚴苛條件中,例如高溫、高寒、大規模結冰、失速等條件中試驗出飛機安全性的邊界。

郭博智舉例稱,“一個飛行員飛ARJ21,要飛整整兩輩子才有概率遇到一次失速,這就是很安全的體現。”

“光失速試飛我們就進行了8200多次”,中國商飛上飛院總體氣動部操穩特性室主任徐南波對澎湃新聞記者說,由于是第一次造大型民航客機,ARJ21的試飛比國際通行的慣例要嚴格許多。

ARJ21飛機副主任設計師李棟成說“為了測試飛機的失速特性,基本上試飛員白天試飛、晚上看數據,因為看數據是為了排除隱患,當天就必須處理完畢,因此整個團隊基本上要工作到凌晨兩三點,同時人休息飛機不休息”。

“記得2011年11月11日光棍節,當天試飛員在一次飛行中做了111個失速動作,也算對那天的紀念吧。”李棟成笑著說道。

從2008年11月28日首飛到2014年12月取證,四架ARJ21試驗機一共進行了累計5258個小時的試飛,一舉超過波音787客機,成為歷史上試飛時間最長的飛機。

在郭博智看來,這其中很大程度上是因為這是第一次做,中國國內還沒有相應合適的場所,同時很多相應的配套措施也不完整,但為了完整模擬每個要求的科目,在很多情況下,試飛團隊還需要追逐氣象環境。

為了找到最真實的結冰環境,整個團隊在新疆烏魯木齊呆了四年,每年呆1個月。最后相應的氣象條件依然不合格,團隊只好前往加拿大五大湖,最終完成實驗。

這樣的例子還有很多。為了測試飛機在大側風環境下的起降性能,整個團隊遍訪中國的各大機場,終于在新疆一個廢棄的軍用機場找到適宜的環境。為了測試在高寒環境下的起降性能,必須要到內蒙古海拉爾零下45度的氣候中凍上一整晚。“為了完成實驗,很多工作人員當天要守候到凌晨兩點到三點,有女士眼睫毛上都結了冰。”郭博智說。

郭博智還舉例稱,為了測試高溫高濕條件下的性能,在長沙的一個機場上,飛機中坐滿了工作的人員,在地面溫度55攝氏度的炙烤下,很多同事身上沒有干的地方。

“這些實驗在美國都有專門的環境模擬室,但我們是第一次做,沒有這樣的條件,只用通過土方法”,郭博智表示,這恰好證明了,大飛機這個平臺可以在今后拉動各行各業創新成果。

最多極限載荷試驗

對于適航驗證之艱難,ARJ21-700飛機副總設計師朱廣榮也深有體會。“我們只有零碎的飛機研制積累,要和人家做了民機100多年的競爭,還要按照它們制定的游戲規則設計。怎么理解適航條款、用什么方法驗證,好多程序以前不知道,都要慢慢適應。”

朱廣榮說,“現在我們還沒有水平考慮用最低成本去驗證,只要方法有效就OK,時間花費長就長在找方法上,這就是學費和代價。”

朱廣榮介紹,ARJ21總共做了5次全機極限載荷工況,針對尾翼、平尾等部件也分別有多次極限載荷工況,所有的極限載荷試驗次數加起來達到近200。

“世界上沒有一個國家,像我們在一架飛機上做過這么多極限載荷試驗。因為我們是第一次做,算得準不準心里沒數,局方一開始也不信任,所以所有試驗都做極限載荷。”朱廣榮說。

2009年12月1日,是上飛院“強度人”永生難忘的一天。ARJ21-700飛機101架機在西安閻良進行第一次2.5G全機穩定俯仰100%極限載荷試驗時,龍梁骨非正常破壞,試驗宣告失敗。

2008年11月28日首飛前,ARJ21已按要求順利完成全機67%限制載荷試驗。而100%極限載荷則是民機適航的必須條件。這次試驗在加載到87%時戛然而止,直接導致已首飛的101、102、103架機隨即全部停止高載荷試飛。

“哪怕做到90%以上,感情上大家還好理解一點。87%實在是太掉價了。”朱廣榮當時是主要負責該試驗的強度部部長,他坦言,現場不僅有公司領導、民航局局方代表,還有美國FAA“影子審查”代表和媒體記者,“很多同志流下了難受的眼淚,恨不能底下有個縫鉆進去。”

當晚,強度部工作人員紛紛跑到飛機上查看,久久不愿離開現場。朱廣榮把大家叫到附近的小飯店吃飯,給大家敬酒,“這杯酒雖然很苦,但是是我們自己給自己釀的,誰也不要怪,再苦都喝下去。”

此事很快在網上引起軒然大波。一時間,質疑商飛是否有能力設計飛機的議論鋪天蓋地。事實上,如果載荷問題不能快速解決,飛機研制進度必將因此拖延。

上飛院“強度人”選擇默默承受壓力,他們相信,“最好的解釋就是行動。”

第二天,上飛院就成立了2.5G全靜力試驗攻關隊,在閻良一呆就是7個月。隊伍規模長期保持在二三十人,最多時有五六十人,其中還包括幾位曾參與運10設計、年逾70的返聘專家。

朱廣榮介紹,很快就查出是強度計算報告出了問題。原來,一位當時已離職的強度專業人員在審圖時出現了低級計算錯誤:在校核龍骨梁側向穩定性時,用垂向高度而不是側向高度來核算,導致側向剛度未得到應有的修改加強。

“原因很容易找到,攻關真正難的是,民航局方代表和美國FAA審查代表對我們信任度大大下降,一下子就連常識性的計算都要用試驗來說話。”朱廣榮說,這也是為什么攻關用了漫長的7個月的原因。

按照局方要求,龍骨梁的故障再現和更改方案,都要通過地面試驗驗證;怎樣修理飛機才能保證不改變原來的構型,繼續代表原機進行全靜力試驗,也是通過設計試驗驗證、反復與局方溝通,方案才得到通過。

朱廣榮說,在這個過程中,有攻關隊員帶病堅持工作,有的推遲結婚,有的妻子生產卻沒法陪在身邊,還有親人去世卻被父母刻意隱瞞的。

2010年6月28日,極限載荷試驗恢復。朱廣榮回憶,恢復試驗的前一天,工作人員們還在反復計算研究,生怕龍骨梁之外自己負責的部分還會出問題。“到了凌晨2點多,強制性驅散大家回去睡覺,即便這樣很多人躺在床上也睡不著。”

朱廣榮和其它幾位負責人,還寫下了責任令和辭職書,向上級承諾“同樣的錯誤絕不犯第二次。”

試驗當天還發生了一則插曲。加載超過87%時,試驗再次停頓了幾分鐘。實時監測數據的工作人員將朱廣榮叫去機房,表示從數據表征看機體有點“拐彎”,因此商量試驗是否繼續。不過朱廣榮和分析師確認,試驗數據正常。

試驗繼續,90、91、92、93……高載荷報數開始,“強度人”們緊張不已,有的閉上了眼睛,有的差點掐破手指,直到100報數后停頓三秒,成功的曙光才照進每個人心里,激動的淚水奪眶而出。喝著慶功酒,一個個幾乎都醉了。

回顧往事,朱廣榮說,7個月的攻關濃縮成了“2.5G精神”——“失敗不要緊,哪里跌倒就從哪里爬起”,通過攻關鍛煉出了一支“能打硬仗,善打硬仗,敢拼敢吃苦”的隊伍,其中幾乎個個都是2003年后畢業的“80后”本科生及碩士生,“如今他們再處理找故障原因、驗證等工程問題,每個人都能獨當一面了。”

“我們和民航局方一起創立了一套民機研制處理實驗故障的完整程序,獲得了民航局的高度認可。”朱廣榮說,美國FAA對所有專業進行審查打分時,唯獨給結構強度專業“從頭到尾都是綠燈”,“他看到我們處理錯誤的思路和措施是有效的,到后來做疲勞試驗,他也非常信任我們,有時報告也不看就通過了。”

最細客戶服務優化

“民機市場競爭有三大支柱,市場營銷、研制生產和客戶服務。最后這一點還沒有被所有人接受。”原上飛設計研究所所長、ARJ21督察組成員劉乾酉說,“沒有好的運營,取證就沒有意義;沒有客戶服務,就沒有民機。”

去年12月30日,ARJ21飛機通過適航驗證取得型號合格證TC。這并不意味著飛機可以直接交付客戶公司使用,這中間仍有很長一段旅程要走。

商飛公司要根據客戶公司的運營實際,對飛機進行改進完善,并通過轉機型(T5)測試確定飛行員型別等級和訓練規范,幫助客戶公司飛行員獲得相關飛行資質。

其中,飛機技術出版物的編寫和批準認可是最關鍵的環節。總計38本飛機技術出版物,厚達6、7萬頁,其中維修類24本,包括飛機維修手冊、飛機圖解零件目錄、故障隔離手冊等,飛行類14本,包括飛行機組操作手冊、飛機線路圖手冊、重量平衡手冊等。

中國商飛客服公司技術出版物副部長趙鵬說,在飛機交付后的全壽命周期內,技術出版物是保證飛機正常運營的重要技術保障,在2、30年內,客戶服務都要伴隨著它,由主制造商負責維護更新。“去和航空公司打交道時,他們第一句問的就是,你們手冊怎么樣。作為終端產品,手冊集中反映了飛機前端的設計制造。”

“發生特情時,飛行員必須按照手冊來處理。因此飛行機組操作手冊也是編寫團隊遇到的最大最難的課題。”趙鵬說。

去年年底,第一次啟動的T5測試曾被迫中斷,飛行機組操作手冊未獲局方批準認可是原因之一。

中國商飛客服公司飛行訓練部副部長楊軍回憶,飛機雖然取證了,但很多東西一開始還不滿足商業化運行,包括飛機系統設計、操作手冊、培訓課件等,都在測試過程中出現很多問題。

當時楊軍剛從航空公司調到商飛公司,從拿著廠方手冊安排訓練,到替廠方“從無到有”開發培訓課程,角色轉換間,“一時有點沮喪,好多事情不知道怎么開始。”但他明顯看到,“老商飛人們意志都很堅強”,這才定下心來一起攻克難關。

楊軍舉例,有一次飛行訓練中,出現一條電力故障信息,隨后連帶出幾十條延伸故障信息,顯示屏上根本看不出哪一條是主故障,飛行員也不可能面對幾十條故障信息逐一對照檢查單操作。最終,手冊改進了快速檢查單,給主故障加上了標識。

王媛媛是飛行機組操作手冊主編,她坦言,早期編寫的飛行機組操作手冊,很大程度上問題出在“沒有站在飛行員的角度考慮,飛行員一用就暴露了,不便使用和掌握。雙方有各自的語言體系,溝通上也不協調。當時FAA直接給出的結論是不可用。”

近一年內,飛行機組操作手冊陸續改了5個版本,趕在今年9月6日T5測試前完成,保證了T5測試順利開展。例如,修改快速檢查單就花了一個月,細到樣式、元素、字體和程序間行距,都做了優化。

“今年11月8日T5測試結束,成都航空總經理說,現在的手冊我們敢用了。這就是對我們工作的最高評價。”王媛媛說。

整個T5測試過程中,手冊編寫成員都要跟隨飛行員訓練,隨時記錄客戶需求,對程序中的某些元素進一步優化修改,忙碌程度可想而知。

王媛媛的母親患白血病兩年,她都因工作無法回家探望,今年十一原定的探親計劃也被擱置。與之相似的還有飛行類手冊編寫工程師劉亞奇,今年十一期間,準備回老家處理特別事務的他,兩次到了機場又生生改簽和退票,直到12月初才得以回去。

趙鵬說,飛機技術出版物編寫靠時間和經驗累積,但整個團隊170多人,大部分都是這兩年新招的大學生。王媛媛和劉亞奇作為工作了六七年的員工,已是“老人”和“骨干”,新人還沒法替代他們工作。

2009年4月,剛到客服公司時,包括王媛媛在內的十幾位新人都被一位國外供應商問倒,“中國有培養專門寫手冊的專業嗎?在國外所有編寫飛機手冊的都是做了大半輩子飛機設計的老人,你們商飛怎么都這么年輕?”

王媛媛憶及此事感慨道,“感謝ARJ21讓我們這么快地成長起來。”

最年輕試飛工程師團隊

“大家都盯著飛機看。我卻盯著飛機下面那群人看。他們大部分還很年輕。有他們,中國的航空產業就有未來。”C919總裝下線儀式,一位網友的評論引來了很多人的共鳴。

C919與之前的支線客機ARJ21的研制,給中國大飛機事業帶來的最大財富也許并不單單是從無到有的國產大型民機,而是這支以公司化模式組建的年輕隊伍。

商飛公司2008年成立以來便迅速以公開招聘的方式招攬人才,為確保招聘的公平公正,商飛公司通過聯合上海人力資源和社會保障局下屬的人才測評中心和上海考試院組織專業的考試和招聘工作。商飛職工組從建時的3800人增加到目前超過9600人,大多數都是以海外高級人才引進、競爭上崗與公開招聘的模式吸納人才,從基因上便奠定了這是一支以應對激烈市場化競爭而組建的隊伍。

“這些年輕人是今后民機發展的骨干力量,也是民機成長蓬勃發展和希望所在。”劉乾酉對澎湃新聞說。

“80后”年輕團隊在商飛公司比比皆是。

主管C919型號結構設計研發工作的C919型號主任設計師劉若斯僅有33歲;主管飛機總裝最關鍵一步、發動機設計裝配的中國商飛上海飛機設計研究院動力燃油部動力裝置室主任朱巖只有31歲。

據朱巖介紹,其所在團隊20余人,除兩名40歲以上的工程師外,其余均在35歲以下。他們負責把C919包括航程、客艙數量、盤升率、下降率、耗油量、推力參數、引氣量等設計需求整理提供給供應商,經供應商工程師研判返還后,團隊還要重新調整需求參數,在“能做出來”和“希望得到”之間尋求最優解決方案。

此外,商飛公司的試飛工程師更是“清一色”都是“80后”,其中還有一名“90后”。他們平均年齡不到27歲,專業涉及動力、環控以及航電等多個領域。

在ARJ21以及C919這類復雜的大型客機上,試飛員一個人的精力往往不能既承擔飛機駕駛又承擔隨時記住試飛科目等相關信息的工作。試飛工程師這一職業隨之也應運而生。

2012年,商飛公司成立試飛中心,招募學員分別派往美國和南非的試飛中心進行培訓。28歲的樂婭菲和她的34名同事由此成為中國歷史上首批試飛工程師。

樂婭菲說,中國學員們所在的班級是學校成立以來歷史上最年輕的班,其他的外國學員普遍都在35歲到50歲。“和國際同行相比,我們還太嫩了,飛的機型太少了。”而這也是她未來的期盼。

據了解,C919計劃將在明年首飛。

責編:admin

免責聲明:

凡本站及其子站注明“國際空港信息網”的稿件,其版權屬于國際空港信息網及其子站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網”。其他均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內容僅供參考,新聞糾錯 [email protected]