機會難得!帶你到飛機駕駛艙里轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)

以前開飛機是個體力活,這話一點也沒錯。對于早期的民航客機來說,機械操作需要靠人力通過鋼索或拉桿來控制飛行舵面,即便是到了波音707時代,它的操縱性、穩(wěn)定性主要依靠人工操作,機組人少了可不行。

1947年的波音“同溫層巡航機”駕駛艙中分布著眾多的機械式儀表,需要一名飛行工程師監(jiān)控它們。

飛行機組的搭配也經(jīng)歷了單人制、多人制、雙人制的變化。最早的飛機是單座機,一旦發(fā)生意外情況,只能靠一名飛行員處置。后來,多人駕駛飛機成了保證飛行安全最重要的一個手段。在很長一段時間內(nèi),五人制駕駛艙是非常盛行的,機長、副駕駛、領(lǐng)航員、機械員、報務(wù)員缺一不可。

在機組五人制時代,機組是個龐大的團隊,以北京-紐約航線的波音747-200客機為例,長航線配備兩套機組,加上飛行學(xué)員,總共12個機組成員。而如今一架波音747-8客機從北京飛到紐約只需要5位機組人員。

波音707的駕駛艙,前方是正副駕駛員,右側(cè)是機械員,左側(cè)是領(lǐng)航員,中間位置是報務(wù)員。

曾經(jīng)一位駕駛過波音707客機的機長告訴翼周刊記者,有時候飛國際航線,除了機長、副駕駛、領(lǐng)航員、機械員、報務(wù)員以外,還要擠進來1-2位觀摩飛行的學(xué)員,沒有地方坐,只能坐飛行箱上,或是半蹲著,駕駛艙里擠得滿滿當當。

伴隨著飛機自動化程度的不斷提高,計算機取代了很多駕駛艙的崗位,并且將飛行員的飛行強度降低。機械員、領(lǐng)航員、報務(wù)員消失了。

蘇制 圖-154客機的駕駛艙有5個座位

飛機的眼睛 領(lǐng)航員Navigator

就像高德地圖導(dǎo)航一樣,GPS讓飛機的航路飛行做到了分秒不差。而在沒有GPS的時代,領(lǐng)航員就像飛機的眼睛,通過羅盤或地標,計算出飛機的方位,并且能計算出風對飛行的影響,告訴機長修正航向誤差的角度。

伊爾-76的領(lǐng)航席位在機頭

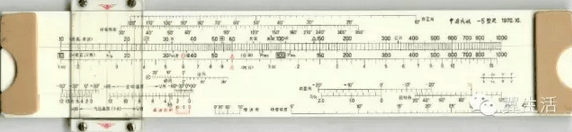

在中國80年代之前,領(lǐng)航計算尺是空中管制人員和飛行人員的象征。特別是飛行人員,只要是在執(zhí)行飛行任務(wù),不管他們走到那里手里總要拿著一把航領(lǐng)計算尺。

中國民航5型領(lǐng)航計算尺

翼周刊記者曾采訪過一位退休的領(lǐng)航員,他說,那個時候飛行,天氣好時可以通過判斷地標來確認航線,趕上空中風很大的時候,就要不斷用計算尺來計算航線夾角,駕駛員來修正航跡。要是趕上航線上有雷雨,飛機繞飛時,就得牢記繞飛的角度,速度、時間,不然就有迷航的可能。

曾有一位早期從事通用航空的飛行員,對翼周刊記者講過領(lǐng)航的故事,當時的通用航空飛行以羅盤加地標為領(lǐng)航參考,例如縣城、水庫、發(fā)射塔等大型目標,來計算飛機的偏航以及修正角度,有一次一架執(zhí)行訓(xùn)練任務(wù)的飛機,由于空中側(cè)風較大,能見度不好,飛機偏離航道較遠,機組未能及時計算出偏航角度,羅盤指針方向超過平時角度,飛行員誤以為羅盤故障,最終導(dǎo)致飛機撞山。

無疑,現(xiàn)在的飛行員是幸運的,高科技武裝的駕駛艙,再也不必重蹈當年的覆轍。如今的氣象雷達可以提前10分鐘預(yù)判雷電的形成;近地警告系統(tǒng)能夠獨立監(jiān)測飛機周邊地形,為飛機提供全球范圍內(nèi)的保護。

在2月17日新加坡航展上,霍尼韋爾根據(jù)3000多名飛行員的體驗和數(shù)據(jù),發(fā)布飛行員調(diào)查報告顯示,天氣因素是幾乎所有飛行員在起飛、巡航和降落等所有飛行階段的首要顧慮之一。

49%的受訪者認為,在起飛、降落及飛行階段,氣象災(zāi)害和風切變是飛行安全的最大挑戰(zhàn)。

超過半數(shù)(53%)的受訪者表示,能否準確識別惡劣多變的天氣是他們在巡航過程中最大的擔憂。

65%的受訪者認為對惡劣天氣的識別與判斷是他們在降落階段的最大挑戰(zhàn)。

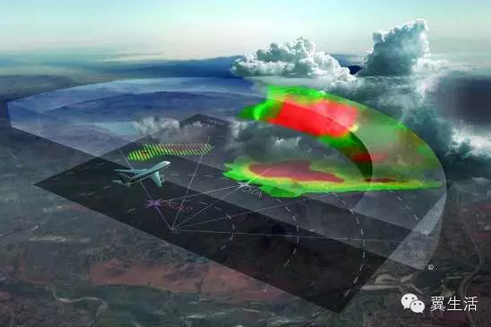

氣象雷達的應(yīng)用能夠有效降低氣象危害對航班帶來的安全風險及延誤。在此次調(diào)查中,60%的受訪者認為氣象雷達最重要的功能是提供針對閃電、冰雹及遠程湍流的天氣預(yù)警。其次是當氣象雷達停用時,依然能自動提供在航氣象提示,以及不間斷的三維氣象掃描和呈現(xiàn)。

霍尼韋爾的自動雷達系統(tǒng)IntuVue三維氣象雷達,能夠?qū)⒌孛娴搅f英尺高空,以及前方320海里范圍內(nèi)所有氣象情況生成三維立體、180度視角的圖像。IntuVue還能夠預(yù)測風暴中是否存在冰雹和閃電,且在閃電生成前五至十分鐘進行預(yù)測。這在過去的飛行中是不可想象的。

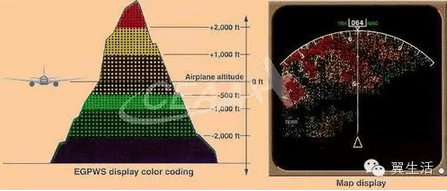

而增強型近地警告系統(tǒng)(EGPWS)能夠獨立監(jiān)測飛機周邊地形,為飛機提供全球范圍內(nèi)的保護,防止可控飛行撞地、風切變及潛在的跑道侵入及跑道沖出事故。該系統(tǒng)的軟件升級——霍尼韋爾SmartRunway? 智能跑道系統(tǒng)和 SmartLanding? 智能著陸系統(tǒng)能夠增強飛行員和機組成員在進近、著陸、滑行和起飛時的情景感知能力,從而提升飛行安全。

紅色表示明顯高于飛機飛行高度的地形威脅

黃色表示與飛機高度相當?shù)牡匦?/p>

綠色表示地形高度低于飛機的飛行高度

洋紅色表明地形數(shù)據(jù)庫未識別區(qū)域

2015年5月,一架法航波音777客機,在從赤道幾內(nèi)亞上空為躲避一場風暴差一點撞向一座活火山。當飛行員為躲避暴風雨變更航行路線,并即將撞向海拔約4千米的火山之際,警報器響起,飛行員立刻直線上升近4千米的高度,才躲過一劫。多虧了地面迫近警告系統(tǒng)(增強型近地警告系統(tǒng)),讓飛行員即使采取相應(yīng)行動避免事故。

飛機的保姆 機械員Flight Engineer

當大型多發(fā)飛機興起的時候,機組中增加一位負責管理飛機上復(fù)雜系統(tǒng)的成員,尤其是早期的活塞和噴氣動力飛機,因為它們需要更多的操作與監(jiān)控。

早期波音747的駕駛艙

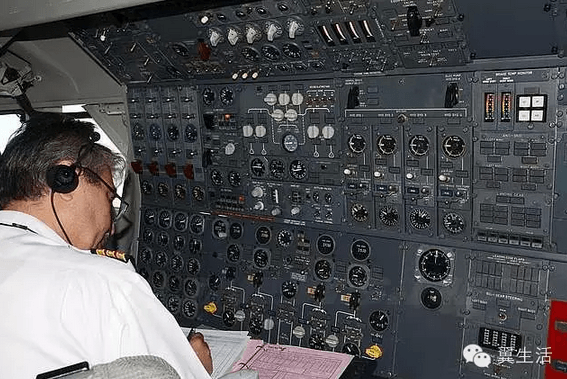

飛行機械員,負責操作與監(jiān)控液壓、增壓、燃油、電氣和空調(diào)系統(tǒng)。飛行機械員的位置在駕駛艙中飛行員后面的座位上,監(jiān)控著密布控制裝置和儀表的面板。除了監(jiān)控設(shè)備之外,機械員還要參與飛行,早期飛機的油門,由于起降顛簸會造成松動,這時機械員就要穩(wěn)住油門桿。遇到顛簸氣流時,也要穩(wěn)住油門。

通俗來講,現(xiàn)在是電控,以前人管。機械員是很重要的崗位,因為引擎著火,停車,喘振,都是機械師比機長著急。近地防撞警告系統(tǒng)發(fā)明前,機械師大喊PULL UP!拉起!

蘇聯(lián)在1980年拍過一部關(guān)于,機械員空中出艙修飛機的電影《機組乘務(wù)員》,拍的不錯,有時間可以溫習一遍。

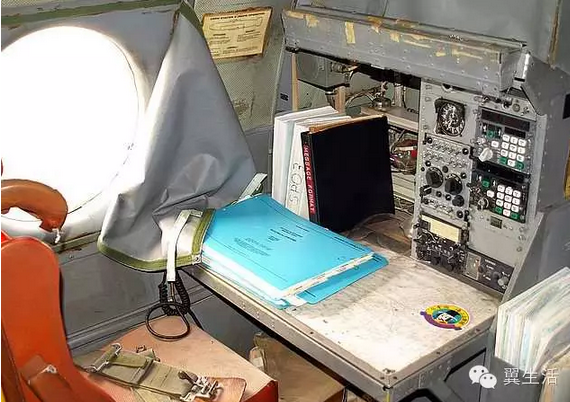

密布的儀表前就是機械員的崗位

曾經(jīng)駕駛因鳥擊而造成雙發(fā)空中停車的空客A320迫降于哈德遜河上的英雄機長薩倫伯格,在成為機長前,干過好幾年的機械員。

由于現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展,EICAS取代了飛行機械員這一崗位已經(jīng)消失了。

EICAS(Engine Indication and Crew Alerting System),發(fā)動機指示和機組警告系統(tǒng)。用來指示飛機各系統(tǒng)工作狀態(tài),提供文字、圖形、音頻信息,出現(xiàn)故障時提示故障和發(fā)出警告。

協(xié)和超音速客機的機械員席位

飛機嘴和耳朵 報務(wù)員Radio operator

如果說領(lǐng)航員是飛機的眼睛,那么報務(wù)員就是飛機的嘴和耳朵,通過收發(fā)電報和通話與外界聯(lián)系。

早期飛機上的報務(wù)員

報務(wù)員要比飛行員更多時間忍受缺氧。上世紀50年代活塞式螺旋槳飛機,機艙不密封,只要飛機爬到10000英尺,機組人員就要戴上氧氣面罩,而此時報務(wù)員要與地面聯(lián)系,戴著氧氣面罩拍發(fā)、接收電報非常不方便,于是常常索性摘掉。

長期在高空中缺氧狀態(tài)下飛行后,普遍關(guān)節(jié)酸痛,繼而頭發(fā)脫落。這一窘?jīng)r直到飛機有了客艙增壓后才結(jié)束。

報務(wù)員曾是與飛行配合最默契的工種,將地面的指令轉(zhuǎn)達給機長,又將飛行的狀態(tài)反饋給地面。尤其是在復(fù)雜天氣和復(fù)雜空域飛行,準確地收聽和清晰的復(fù)誦,極大地保證飛行安全。

但是,報務(wù)員也是駕駛艙里第一個消失的崗位,中國民航從1987年開始嘗試在,波音737機隊上改變過去的五人制機組,用了4年的時間在中國民航率先實行“兩人制”飛行。

不過相對于波音737的國內(nèi)航線來說,擅長遠程國際航線飛行的波音747上的報務(wù)員還是保留了很長時間。一位國航747老機長說,747-200型是五個機組,747-400型設(shè)計為雙人制,只有正副駕駛,自動化程度高。

但是747-400在中國雙人制路子走的很艱難。我們那一代飛的時候,國際航線有時候地面通話來不及等,聽了馬上就得做,要配一個報務(wù)員幫著聽和翻譯。

設(shè)有報務(wù)員席位的飛機

早期中國民航沿用的蘇聯(lián)的體系,在開辟國際航線時,英語通話成了老大難,

但是,年輕一代的中國機長,都經(jīng)歷的國外英文環(huán)境的培訓(xùn)以及英語空陸通話的考核,完全勝任全球飛行的通話要求。

結(jié)束語

最近30年以來,飛機制造業(yè)最大的進步,主要表現(xiàn)在儀表和電器的先進性上。從前每架飛機制造的成本中,儀表所用資金只占5%左右,而現(xiàn)在超過30%,而且這種上升的趨勢仍在不斷發(fā)展。

飛行計算機系統(tǒng)的大規(guī)模應(yīng)用,使飛行變得越來越自動化、精準化和智能化。被取代的崗位也已經(jīng)有計算機替代,飛行員從體力勞動者變成腦力勞動者,從飛機駕駛員變成駕駛艙管理者。

但是,這不意味著崗位的消失成為技能的消失,面對高科技的駕駛艙,新一代的飛行員必須上知天文,下知地理,中曉飛機。無論怎樣,人是飛行中的第一要素。

責編:xwxw

免責聲明:

凡本站及其子站注明“國際空港信息網(wǎng)”的稿件,其版權(quán)屬于國際空港信息網(wǎng)及其子站所有。其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網(wǎng)”。其他均轉(zhuǎn)載、編譯或摘編自其它媒體,轉(zhuǎn)載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內(nèi)容僅供參考,新聞糾錯 [email protected]