機場費征收20年的秘密:5成返還公司 掙錢就靠它

核心提示:首都機場2012年凈利潤為11.73億元,機場費收入10.43億元,占凈利潤近九成。然而,機場費一直以來“名難正言難順”,收入的去向與使用也含糊不清。

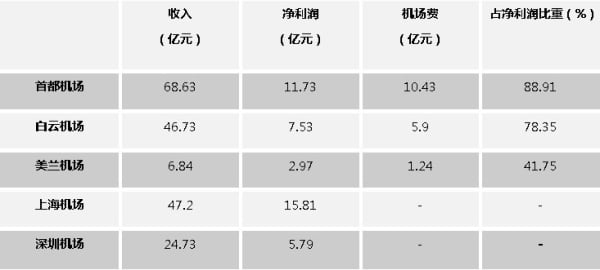

2012年五大上市機場機場費數據。(數據來源:上市公司年報 21世紀網整理)

自從機場費征收以來,飽受人們的詬病與聲討。2012年,機場建設費變身為民航發展基金,更被外界解讀為“換湯不換藥”之舉,以延長收費期限。

白云機場、首都機場和美蘭機場這三家機場上市時經財政部特批,機場建設費50%返還作為上市公司收入。這筆費用已經成為了機場收入的重要支柱,以首都機場2012年的業績為例,其收取的機場費收入甚至能夠占到凈利潤的將近九成。而相比之下,香港機場和新加坡機場的非航空主業收入可占60%以上。

2013年一季度,首都機場累計運送旅客1995.3萬人次,按照每人平均交納50元的機場建設費來算,首都機場僅一季度的機場費純收入就達9.98億元。根據民航的預測,2013年全年計劃完成旅客吞吐量8500萬人次,也就是說機場費收入為42.5億元。

更為重要的是,如此龐大的收入卻未能實現透明與公開,近些年來,不斷有市民起訴要求公開建設費用途,不過被告方均以“不屬于政府信息公開范圍”為由拒絕。

機場費一直以來“名難正言難順”,收入的去向與使用又含糊不清,不管是之前的機場建設費或是現在的民航發展基金,看起來都難以擺脫“糊涂賬”的嫌疑。

機場費“依賴癥”

目前,登陸資本市場的共有五家機場,其中首都機場、美蘭機場為H股,白云機場、上海機場、深圳機場則是A股公司。

在各機場的年報中,首都機場、美蘭機場的收入中均有“機場費”一項,據21世紀網咨詢白云機場證券代表表示,“機場費”收入,指的就是原來的“機場建設費”,現在的“民航發展基金”,只不過財報還未來得及改名稱。

實際上,翻看上述五家公司的財報就可以看出,機場建設費為何“聲討”多年都難以取消:機場費不僅在機場的收入中占有相當比重,但機場盈利手段并不多的情況下,機場建設費甚至關乎機場的盈利與否。

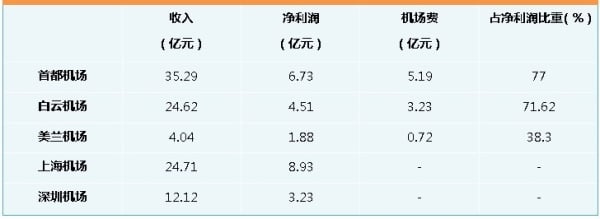

機場費囊括在各機場的航空業務中,2013年上半年,首都機場營業額35.29億元,凈利潤6.73億元,其中機場費收入5.19億元,機場費占到了其凈利潤的77%。如果去掉機場費的話,首都機場上半年的盈利將驟降為1.54億元。

而翻看首都機場2012年的業績,其凈利潤11.73億元、機場費10.43億元,占比為88.91%;如果向前追溯,在2010年,首都機場凈利潤為5.95億元,而機場費則達到9.39億元,也就是說,是年如果沒有機場費,首都機場將陷入虧損的境地。

同樣,位于廣州的白云機場也有著對機場費的“依賴癥”。

白云機場2013年上半年歸屬母公司股東凈利潤為4.51億元,機場費收入3.23億元,占比71.62%;而2012年歸屬母公司股東凈利潤為7.53億元,機場費收入5.9億元,機場費是凈利潤的78.35%。

對比之下,在海口的美蘭機場要較好一些,不過,機場費占的比重仍然達到了30%以上。

2013年上半年,美蘭機場凈利潤1.88億元,機場費7235萬元,機場費占凈利潤比為38.3%;2012年全年其凈利潤為2.97億元,機場費為1.24億元,占比41.75%。

不過,在上海機場與深圳機場的財報中,機場費并沒有作為單獨收入列出,上海機場2013 年上半年旅客吞吐量2269.34 萬人次,深圳機場完成旅客吞吐量1563.92萬人次,若按照平均每位旅客交納機場費建設費50元的純收入計算(不計上繳與分成),上海機場的機場費收入為11.35億元;深圳機場則為7.82億元。

根據半年報顯示,上海機場2013年上半年收入24.71億元,歸屬母公司股東凈利潤為8.93億元;深圳機場2013年上半年收入則為12.12億元,凈利潤3.23億元。

2013年上半年五大上市機場機場費數據。(數據來源:上市公司半年報 21世紀網整理)

事實上,如果根據上述計算方式來粗略估算機場所獲得的純機場費收入的話,這筆錢的數額著實不小。

2013年一季度,首都機場累計運送旅客1995.3萬人次,按照每人平均交納50元的機場建設費來算,首都機場僅一季度的機場費純收入就達9.98億元。根據民航的預測,2013年全年計劃完成旅客吞吐量8500萬人次,也就是說機場費收入達42.5億元。

實際上,目前這種收入模式并不利于機場的長遠發展,有業內人士指出,內地機場應該加快轉變盈利模式,拓展機場商業特許經營、廣告等收入來源。

據了解,目前,香港機場和新加坡機場的非航空主業收入可占60%。而以首都機場為例,2013年上半年,首都機場的非航空性業務15.05億元,占比42.64%;航空性業務20.24億元,占比57.36%,占比14.71%。

費用變基金去向仍不明

盡管獲得的款項數額巨大,但是這筆錢到底是如何花的、該如何花、掏這筆錢的人——也就是作為乘客的大眾,實在是難有渠道知曉。

近些年來,不斷有市民起訴要求公開建設費用途,不過被告方均以“不屬于政府信息公開范圍”為由拒絕。

民航局提供的數據顯示,據統計,1992年至2012年期間,我國民用機場數量由100個增至183個,而機場建設費從最初的每人收取15元,到現在的國內航班每人50元,國際航班每人90元,國內支線航班每人10元。如今機場費的收入早已經超千萬元。這些收入被主要用于解決東部地區的疏堵問題,以及西部地區機場飛行區和安全類項目建設。

按照民航局與財政部聯合文件規定,機場建設費收入全額繳入中央金庫,按照一定的比例將機場建設費返還各省、自治區、直轄市財政部門,專項用于地方機場建設和經營補貼,其余部分納入中央財政預算管理,用于支持機場建設。

據21世紀網了解,機場建設費其中50%返還機場,其余50%由民航局統一調配。顯然,這種資金分配方式并不屬于是專款專用,民航局這50%的“留用”顯得有些“名不正言不順”,甚至有評論認為這是機場與民航局進行“分紅”。

2012年兩會后,財政部公布新的《民航發展基金征收辦法》,規定機場建設費由民航發展基金取代,收費日期截至2015年12月31日。這也被外界廣為詬病,認為是“換湯不換藥”,只是為了增加收費年限而已。

實際上,在機場建設費變身為民航發展基金之后,中國民航局還發布實施了《民航基礎設施建設項目前期工作費管理暫行辦法》,對民航發展基金的用途有了更多解讀。

《辦法》表示,民航發展基金將不僅用于建設機場,還可以支持民航直屬院校、科研機構建設基礎設施,以及飛行校驗、應急救援、適航審定等方面。

根據《辦法》,機場項目須是由民航局或國務院投資主管部門審批的項目,地方機場項目的前期費原則上支持新建支線機場項目。其中,前期費支出范圍涵蓋勘察、選址費,設計費,研究試驗費,可行性研究費,前期工作的標底編制及招標代理費,初步設計及概算審查費,咨詢評審費以及技術圖書資料費等。

不過,《辦法》歸《辦法》,問題仍是老問題,就是由于不公開,誰能保證這筆錢真的用在了該用的地方?

“盡管民航局說是接受接受財政、審計等部門的監督檢查。不過現在的申請公開都被駁回,誰來監督檢查?”一位網友表示道。

北京大學法學院行政法學教授姜明安表示,從現行法律來看,對于機場建設基金的收費,并沒有任何的相關法律進行規定,但是財政部以一種規范性文件的方式對機場建設基金進行收費管理,“是不合適的”。

姜明安解釋,之所以稱為“不合適”,是因為我國現行法律中并沒有對行政收費做出明確規定,因為沒有相關法律,所以不能稱其“違法”。對于是否應對收取機場建設基金進行聽證,法律規定也不清晰。

“我國《價格法》里面規定了聽證程序,《行政處罰法》也規定了聽證程序,還有很多法律都對聽證進行了規定。”他說,“但目前我國唯獨沒有《行政收費法》,所以也就沒有法律來規定聽證程序,但是按照慣例或其他法律的規定來看,對于行政收費是應該進行聽證的。”

責編:admin

免責聲明:

凡本站及其子站注明“國際空港信息網”的稿件,其版權屬于國際空港信息網及其子站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網”。其他均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內容僅供參考,新聞糾錯 airportsnews@126.com