樞紐之爭:政府之情,市場之意

本文轉自公共微信賬號“航旅研究”

當下,機場發展的定位,“以小博大”是共性,支線機場要定位為干線機場、干線機場要定位為樞紐機場、區域機場要定位為國際樞紐,以2015年有定期航班的206個機場為例,在國家或行業管理部門的官方文件中出現樞紐概念機場就近20個,而在機場自身發展規劃中定位為樞紐的,則至少有40個以上。樞紐之多,一時難以言表。如果對樞紐概念純粹以FAA官方的分類,則無可厚非,畢竟可以以規模一概而論。但是,偏偏在這些機場的規劃中,并不是以規模來界定樞紐目標的。誠然,對于部分機場而言,無論是經濟區位,還是地理區位,其都有發展樞紐的可能。然而,樞紐的形成,并不是以人為意志而轉移的,而是需要市場來論證的。

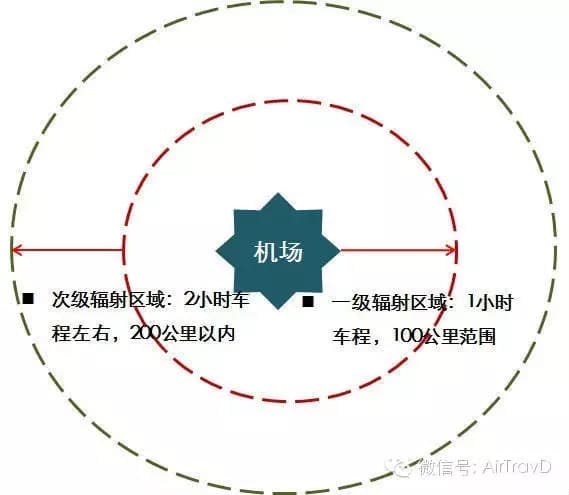

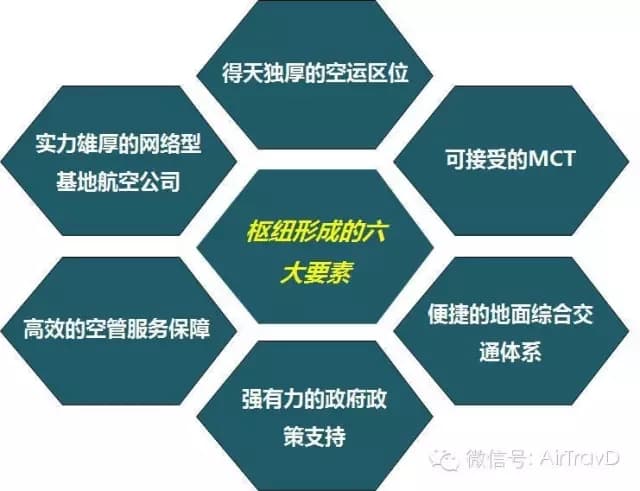

事實上,一個機場能否成為樞紐,是需要一定基礎條件的。從國際大型樞紐發展實踐來看,它與下面的因素密切關系,如人口密度;當地經濟發展水平;商業和旅游業發展水平;機場管理模式;居民消費能力與習慣;地理位置與法律障礙;各種運輸方式的競爭;附近機場的競爭;地面運輸網絡與質量等。也就說,樞紐機場的形成,市場是基礎,區位優勢是關鍵,便捷的通關條件是前提,地面服務質量與品質是保證,而建設主體明確則是重中之重。

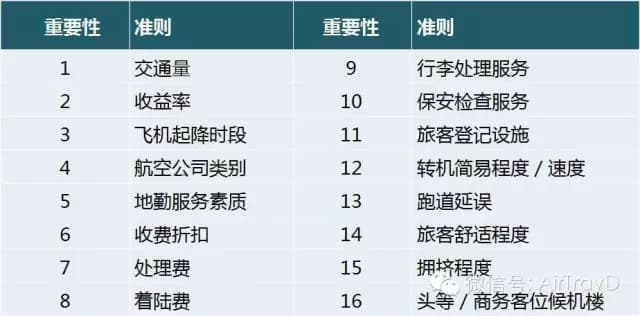

因此,我們可以嘗試以航空公司的視角來看待其選擇網絡中樞的參考因素,包括:機場影響區域的寬度、密度和市場發展潛力;航路的可用性;是否存在直接的競爭者;網絡和運營的連貫性;機場費用的高低(包括裝卸費、起降費和燃油價格);保證最短的過站時間;運營初期是否有經濟與商務上的優惠待遇;進出機場聯運方案的寬度和可用性;是否存在環境保護方面的限制(如貨運的宵禁等);機場維護中心的可用性(機務維護力量);是否24小時不間斷運營(尤其貨運);是否存在航站樓的升級擴建工程;機坪作業安全事件發生率(低)等。顯然,這些因素與上述樞紐形成條件存在著諸多“不謀而合”之意。

由此看來,眼下眾多樞紐機場的建設理想背后,或多或少有著“地方政府之情”。于是,巨額的航線補貼,豐富的稅費優惠政策“紛踏而至”,市場亂象也由此而生。部分航空公司的航線開辟,不再是簡單的以市場條件來選擇,而是以補貼的力度來選擇,甚至是出現了個別航空公司因政府航線補貼從一線城市轉戰二線城市,最后無疾而終的現象。其結果是,樞紐并沒有因“政府之情”而形成,“市場之意”也因為國內樞紐建設不足而紛紛外流,成就了日韓、甚至是東南亞及中東地區網絡型航空公司的發展。而從航空運輸定發展的歷史看,由于大部分大型機場基礎資源與設施的不足;廉價航空公司的點對點飛行;經濟環保且適于長航程飛行機型的出現;以及傳統全式服務航空公司的不斷并購重組與戰略聯盟的整合,傳統的樞紐機場已出現了明顯的兩極分化之勢,要么向超級樞紐升級,要么向次級樞紐退化。

即便如此,由于樞紐機場在區域發展與城市建設中的“航空城效應”、“橋頭堡效應”、“代言人效應”與“火車頭效應”的存在,“政府之情”與“市場之意”之爭,恐怕還會在相當長的一段時間內存在。我們唯一能做的就是,不要一味地追求“政府之情”,而是要理性的選擇,力爭做到“政府之情”與“市場之意”的有效結合,從而達到規范航空運輸市場,實質性提升中國民航業國際競爭力的強國目標。

責編:admin

免責聲明:

凡本站及其子站注明“國際空港信息網”的稿件,其版權屬于國際空港信息網及其子站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網”。其他均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內容僅供參考,新聞糾錯 airportsnews@126.com

- 上一篇:著眼“人、物、規、管”,踐行真情服務

- 下一篇:用真情服務推動重慶機場品質化發展